Jika renaisans membangunkan akal manusia barat, fakultas rasa menemukan tempat dalam diri manusia timur. Bila ditarik lebih jauh pada filsafat Islam abad pertengahan, dunia barat mewarisi penyelidikan rasional (burhani) Ibnu Rusyd, sedang dunia muslim di timur mewarisi ilmu irfani yang dibawa para sufi. Peradaban barat yang rasional melahirkan teori, sistem, dan kebudayaan khasnya, begitu pula di timur yang memanifestasikan unsur-unsur rasa pada kebudayaan dan peradabannya. Rona tasawuf yang begitu tajam membuat Dr. Fahruddin Faiz menyebut ada distingsi yang kentara antara filsafat asia timur (China, Jepang & Korea) dengan filsafat Nusantara.

Bahwa di Nusantara hal-hal etik dan nilai kebijaksanaan tidak hanya berhenti pada kehidupan duniawi, namun berlaku pula konsekuensi dari apa yg tergelar di dunia kini terhadap kehidupan setelah mati (alamul akhirah/live afterlife). Nusantara, di sisi lain telah meramu kompendium pengetahuan sendiri menggunakan bahan baku dari berbagai peradaban. Mulai dari yang bernuansa agama seperti Hindu, Buddha, dan Islam sendiri, sampai peradaban modern dari barat yang mengantarkan kita pada ‘wabah’ disrupsi.

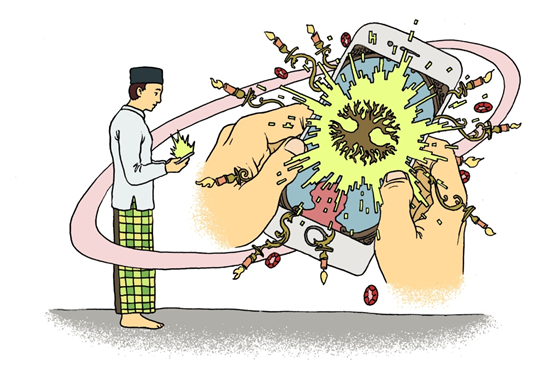

Perkembangan peradaban yang memungkinkan keterhubungan antar manusia dalam satu sisi menciptakan banyak kemudahan dan kemurahan, dengan berkembangnya teknologi komunikasi mutakhir, kita bisa berkomunikasi secara tatap muka dengan orang di seberang pulau sana, saya yang sedang duduk di desa kecil di timur Jogja dapat melihat situasi terkini yang terjadi di Palestina, Venezuela, atau Rumania di wilayah timur eropa. Perkembangan teknologi ini memangkas jarak dan biaya antar pribadi untuk saling terhubung satu sama lain. Tetapi perkembangan ini juga membawa disrupsi sebagaimana sedang kita rasakan hari-hari ini, di mana iming-iming keterhubungan antar manusia, masyarakat yang tanpa sekat (borderless), kebebasan menentukan pilihan membawa kemerdekaan palsu yang melenakan kesadaran kita. Hal ini menggiring kita tersesat pada krisis di berbagai sektor tak terkecuali identitas yang jika digambarkan ia bagai bogem mentah yang mendarat tepat di pipi saat kondisi kita sedang limbung. Identitas yang selama ini dirajut dengan sabar oleh para pendahulu kita terbelah tercabik-cabik kejamnya penjajahan dan kita yang lalai menjaganya.

Akan tetapi, keterhubungan ini justru mengalienasi pribadi pada keterasingan sehingga di dalam keterhubungan yang tanpa sekat ini pribadi menjadi rapuh dan sangat butuh akan sandaran. Kebutuhan ini semakin mendesak oleh air bah informasi yang tak jelas arah berangkat dan arah menujunya. Banjir informasi ini mengaburkan dan menghanyutkan banyak hal yang selama ini dianggap telah mapan (established) semisal kepakaran atau otoritas.

Jika kita runut kebelakang, situasi ini adalah kelanjutan dari apa yang mula-mula disuarakan Michel Foucault pada dekade 60-an tentang matinya ilmu-ilmu. Kemudian beberapa waktu lalu juga sempat ramai ontran-ontran post-truth akibat banjir informasi tersebut yang menyebabkan matinya kepakaran sebagaimana dibabarkan oleh Tom Nichols dalam bukunya “The Death of Expertise”. Meskipun bagi sebagian kalangan yang menganut paham demokrasi radikal mengatakan bahwa kematian kepakaran adalah kemenangan demokrasi dengan kesetaraan sebagai wujudnya. Namun, terlepas dari semua itu kita perlu eling lan waspada dalam mengurai persoalan ini, supaya selaras dengan konteks kita sendiri dan tepat sasaran pada persoalan-persoalan yang memang nyata di hadapan kita.

Pada persoalan banjir informasi dan post-truth, seorang Slovenia bernama Slavoj Zizek menawarkan gagasan subjek radikal. Menurutnya kita sebagai subjek, harus radikal dalam makna dengan nalar kritis kita seharusnya sadar dan mampu bertahan dari banjir informasi yang menghanyutkan, sebab subjek sendirilah pertahanan terakhir di tengah derasnya banjir informasi dan kepakaran yang telah mati. Gagasan Zizek ini mengandaikan seolah-oleh dunia saat ini benar-benar telah dipenuhi tipu daya dan tak ada satupun yang benar-benar bisa dipercaya kecuali diri kita sendiri sebagai subjek yang radikal itu.

Padahal secara sosiologis nalar kritis tidak bisa sekonyong-konyong dimiliki dan bebas dari pengaruh sosiologis, seperti lingkungan, latar belakang pendidikan, sosial, dan tentu saja identitas. Nahasnya identitas kita tinggal perca, yang bila kita andaikan ia bagai kain batik yang tak jelas lagi motif dan wujudnya. Walau sekadar perca, tapi hanya itu yang kita punya untuk kembali menutupi kita dari ketelanjangan, jika mengamini kata James Baldwin bahwa identitas laksana selembar kain yang menutupi ketelanjangan diri, lalu pertanyaannya seberapa cocok dan menawan kain itu kita kenakan? Bukan seberapa lebar atau seberapa sempit ia.

Kondisi yang demikian sulit ini akan semakin kacau apabila kita masih saja memperdebatkan asal-muasal kain yang akan menutupi ketelanjangan kita. Bila kita andaikan bisa saja lengan kanan baju kita diambil dari peradaban Hindu dan Budha pada lengan kiri. Warna kerah yang mencolok itu kita ambil dari ilmu barat, begitu pula bagian yang menutupi dada berasal dari warisan Islam, dan seterusnya.

Bukan waktunya lagi menggali ‘sumur asli’ dan saling siku siapa yang berhak mengatakan ‘saya asli Nusantara’, dan memang itu bukan hal yang layak diperdebatkan. Kini saatnya menenun, merajut, dan menjahit kembali identitas kita sebagai manusia Nusantara dengan kesadaran kosmopolitan yang mampu mengais dan menangkis secara elegan, satu waktu kita perlu mengais budaya lain yang baik, pada saat yang sama juga harus mampu menangkis budaya yang negatif lagi destruktif. Inilah sikap dan sifat yang seharusnya kita punyai, apalagi pendahulu kita telah mencontohkannya dengan elok dalam adagium menakjubkan Arab Digarap, Jawa Digawa, Barat Diruwat.info #1 Atau kita renungkan bagaimana menakjubkannya titah Sunan Kalijaga di Serat Lokajaya, “Anglaras Ilining Banyu, Angeli Ora Keli” yang kira-kira maknanya “ikuti arus zaman, tapi jangan sampai hanyut terbawa arus” inilah gambaran betapa nalar dan sikap kosmopolitan telah jauh-jauh hari mengakar di tanah kita ini. Demikian seharusnya kegagapan dan carut marut dampak dari perkembangan teknologi tidak seharusnya menjadi suatu hal yang menyeramkan, jika daya adaptif dari karakter kosmopolitan masih menubuh dalam jiwa manusia Nusantara.

ilustrasi karya: Muhammad Iqbal “mstrmnd”info #2